読んだ本の内容を仕事に活かすのが読書の理想ですよね?

本を読んで満足して終わり、という方も多いと思います。本を読むこと自体が楽しいものだし、価値あるものですが、それはとてももったいないことだと思うんです。誤解を恐れずに言います。

読書を仕事に活かせている人に比べると、10分の1も本を活用できていません。

読書を仕事に活かすには本の読み方を変える必要があります。今すぐ実践できる「読書を仕事に活かす」ための本の読み方を具体的に紹介していきたいと思います。読書前、読書中、読書後のそれぞれでコツがあるので、順番に解説していきます。

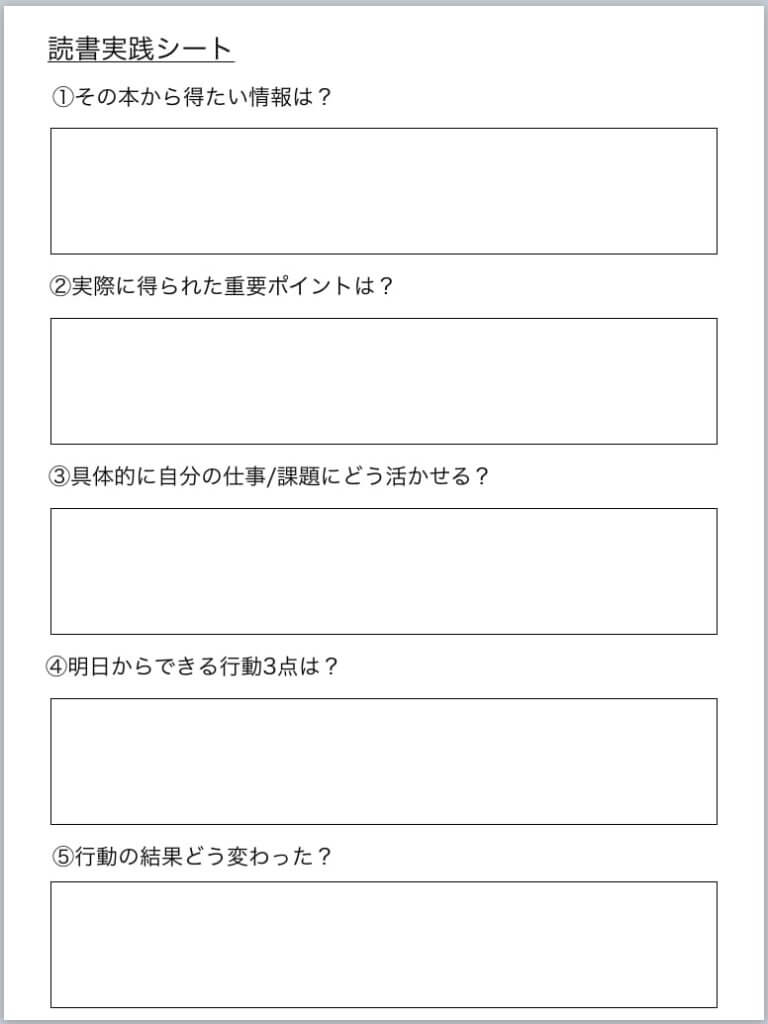

また記事の終盤で、ぼくが本をフル活用するため使っているオリジナル読書実践シートも載せているので、参考になれば嬉しいです。

読書前の準備

1. アウトプット前提の読書に切り替える

本を仕事や私生活に活かすための最初のステップが、アウトプット前提の意識に切り替えることです。おそらく読書をうまく活用できていない多くの人は、「ただなんとなく」本を読んでいるだけではないでしょうか。

まずは「仕事に活かすんだ」というアウトプットがゴールにあることを意識しましょう。

2. 本を読む目的を明確にする

次に本を読む目的を明確にしましょう。小説など楽しむことが目的の本は、そのような準備は必要ないかもしれません。しかし仕事に活かす読書では、本を読むことによってどうなりたいのかを明確にする必要があります。

「仕事の専門知識を身につけたい」「思考力を鍛えたい」など具体的なものから少し抽象的なものまであると思います。自分の読書の目的を言葉にすることが重要なので、少しあいまいなものでも構いません。途中で変わってもいいという気持ちで考えてみましょう。

3. 目的に合った本を選ぶ

本を読む前に最も重要な準備の一つが本選びです。本のタイトルや帯コメント、ネットの説明文などでだいたいどのような本かの予測は立てられます。自分の目的に合ったテーマとレベルの本を選ぶのが理想的です。

例えば「プログラミングを始めたい」と思っている人には「プログラミング入門」「プログラミングとは?」「プログラミング言語の選び方」という本が最適です。いきなり「Pythonの教科書」というような特定の言語に絞られた本や「一歩先の上級編」というような高レベルの本を読んだのでは理解できないからです。

4. 得たい情報を仮説する

本を読む前の準備の最終段階が、その本から得たい情報を仮説として考えることです。本を読む前なので具体的な予測は難しいですが、それでも「プログラミングの各言語の特徴を知りたい」「プログラミングとはそもそもどのような仕組みで動いているのかを理解したい」ということを仮説として置いておきます。

最終的にその情報がその本に書かれているかどうかはここでは重要ではありません。あくまで自分が得たい情報を明確にしておくことで、アンテナを高く張っておくのです。そうすればその情報を見逃してしまうリスクが低くなります。

読書中の読み方

5. 欲しい情報に線を引く OR メモをする

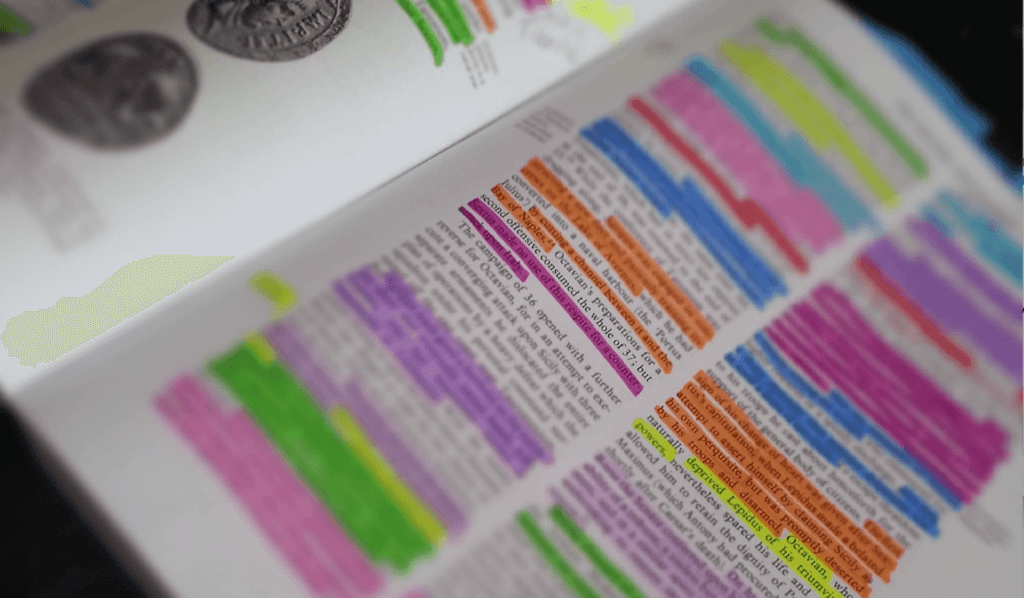

さあいよいよ本を読む段階にきました。読書を仕事に活かすためには、本を読んでいる段階での工夫も重要になります。最も大切なことが、自分が欲しい情報に出会ったときに手を動かすことです。具体的にはその箇所に線を引いたり、付箋を貼ったり、メモをしたりします。

「こんな情報があったなと脳に記憶させること」と「後で振り返ってその情報を見つけやすくすること」が目的です。内容を全て記憶して、すぐさま実践に移せるという人以外はこのような工夫を推奨します。

6. 偶然の出会いもチェックする

本を読んでいると、欲しかった情報ではないが重要なもの・興味のあるものと出会うことが多々あります。というか読書の大半はそのような内容で占められています。この予期せぬ出会いも読書の醍醐味です。

すぐには役に立たないかもしれませんが、長期的に考えると自分の人間形成や「いざというときの引き出し」として役に立つものです。こちらも線を引いたり読書ノートにメモをするなど、ストックしておきましょう。「こんな感じのことが書かれてたな〜」くらいの記憶でいいので、頭の片隅に留めておきたい情報です。

読書後の実践

7. 自分の仕事に置き換える

では肝心の読書後のステップに移りましょう。読書を仕事に活かす上で、ここからがさらに重要になります。まずは線を引いたりメモしたりした重要ポイントを中心に本の内容を振り返って、どのように自分の仕事に活かせるか考えます。

活かせそうだなと思った内容を、自分の仕事に取り組む姿勢、携わっているプロジェクト、各業務単位などに当てはめていきます。

例えば「人の話をよく聞く」という学びがあったなら、「上司の本当に求めていることを一歩先まで把握しよう」「部下の意見にもしっかり耳を傾けよう」「顧客の真のニーズを理解しよう」など、自分の状況に応用するのです。具体的なほど行動に移しやすいので、できるだけ「〇〇さん」「〇〇プロジェクト」などの固有名詞も意識すると良いでしょう。

8. 明日からできるレベルに落とし込む

本を活かすための実質最後のステップが、明日からできるレベルにまで落とし込むことです。前でやった自分の状況への応用をもとに、すぐに行動に移せるレベルのToDoリストを作成するイメージです。

- 〇〇さんがなぜその仕事を振ってくるのか最終目的を確認しよう

- 毎週部下との面談の時間を30分とる

などとできる限り具体的なタスクへと落とし込むことが大切です。本一冊につき少なくとも3点は行動に落とし込めるようにしたいですね。

9. 行動した結果を振り返る

余裕がある人は、「行動できたかどうか」と「行動した結果どうだったか」の振り返りができればベストです。行動できなかったとしたら、その原因はなんだったのか。行動できたとしたら、その結果どのように状況が変わったか。

この振り返りをすることで、次の行動の質が段違いに変わってきます。やりっぱなしでも、なんとなく自分での反省などは頭に残るかもしれませんが、本を最大限活用するという観点から、この振り返りもやはり重要です。

5分でもいいので振り返りの時間をとって、次につながる読書にしましょう。

まとめ

読書を仕事に活かすための9ステップを、読書前、読書中、読書後に分けて解説しました。なんとなく本を読むよりも、しっかり目的を明確化して情報への感度を高めることの重要性。読んだ内容を具体的に自分の状況に応用する大切さがわかっていただけたと思います。

ぼくが本を行動に変えるために使っているあすどくオリジナルフォーマットの「読書実践シート」です。シンプルですが、多すぎず少なすぎずのちょうど良い形式だと実感しています。印刷するなどして、あなたの読書に役立ててもらえれば嬉しいです。

それでは楽しい読書ライフを!

<<こちらも読まれています>>

いわた書店の一万円選書というサービスを知っていますか? ・「本を何から読めばいいかわからない」初心者 ・「自分に合う作家をもっと知りたい」中級者 ・「まだ知らない面白い本があるなら知りたい」上級者 あらゆる読書家一人ひとりに合った本[…]

本を読んだ後に読書記録を取っていますか? 以下の項目のいずれかに当てはまる方には、ぜひ読書ノートの作成をおすすめしたいです。 ・「本って読んだだけで役に立っているのか疑問」 ・「読んだ内容をすぐに忘れてしまう」 ・「知識を仕[…]

アメリカの名門大学トップ10の学生が課題図書として読んでいる本をランキング形式で紹介します。 世界を見渡しても、大学のランキングはアメリカがトップを独占しています。ハーバード大学1位、マサチューセッツ工科大学2位、スタンフォード大学3[…]

【関連記事】

「読書に馴染みがない人にもオススメの」「絶対に読むべき」必読のビジネス書をテーマに、1位から30位までのビジネス書ランキングを紹介します。今話題の起業家の著作や長く読み継がれる名作まで幅広く網羅する一方で、あまり知られていない隠れた名著もラ[…]

社会人になって間もない20代は知的好奇心が旺盛で、学びの吸収が早く、その後の30~40代以降の仕事体力の基礎を築く大事な時期です。 「若さ」という武器で多くの新しいことにチャレンジし、まだまだ失敗が許容される時期でもあります。そんな人[…]

自分の成長や問題解決を目的に読まれる自己啓発本ですが、近年ではビジネスパーソンのみならず学生やシニア層まで幅広く読書の対象になっています。ここでは必読のベストセラーから新定番のタイトルまで、おすすめの自己啓発本を15冊ランキング形式で発表し[…]