ビジネスでも家庭でもコミュニケーションは極めて重要ですが、ある程度は当たり前にスムーズにできてしまうのもコミュニケーションです。難しいのが、何か問題を抱えているときです。例えば、

・相手の発言や行動が理解できない (なんでそんなことするの/できないの?)

・なんとなく苦手な人がいる

・部下や上司と確執がある など

そんな日常的に起こる問題を、世界的名著デール・カーネギーの『人を動かす』で解決していくのがこの記事の狙いです。当たり前のように起こる職場でのコミュニケーション問題を、シーンごとに『人を動かす』の教えを応用して解決していきましょう。

これから紹介するコミュニケーション問題の解決策は、自分の姿勢の問題であり、相手との関係性の問題なので、長期的に継続することで初めて効果が見込めるという点を意識したいですね。

『人を動かす』に学ぶコミュニケーションの本質

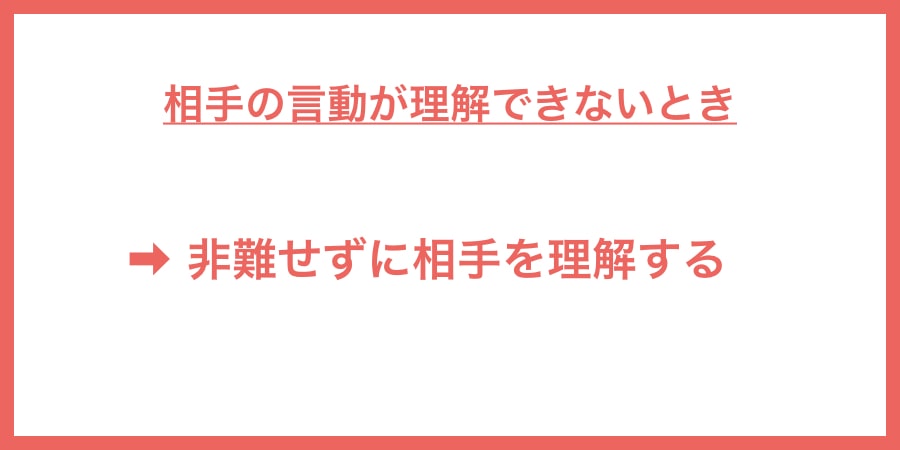

シーン① 相手の言動が理解できないとき

【シーン例】

「なんでこんな簡単なことができないんだろう?」

「なんでそんな余計なことをするの?」

【解決策】

非難せずに相手を理解しようと努める。

同僚や部下、上司などに対して非難したくなるときは誰にでもあると思います。自分の意に反することを相手がしたとき、相手が常識外れな言動をしたとき。そんなとき相手を批判したり、誰かに愚痴をこばすことは簡単です。

相手がどんなに間違っていると思っても、相手を非難することで得られるものはほとんどありません。自分は一時的にすっきりするかもしれませんが、結果は変わらないし、相手に嫌な思いをさせてしまうだけです。つまり長期的にお互いに損をしてしまいます。

「すべてを知れば、すべてを許すことになる」とカーネギーは言います。まずは相手を理解しようとしましょう。相手の言葉や行動には、何か意味が隠されている場合も多々あります。

「誰かのことを批判したくなったときには、こう考えるようにするんだよ」

「世間のすべての人が、お前のように恵まれた条件を与えられたわけではないのだと」『グレート・ギャツビー』(スコット・フィッツジェラルド 著/村上春樹 訳、村上春樹 翻訳ライブラリー)

自分が恵まれているとは思えない人もいるでしょう。しかしそれ以上に恵まれていない人は世界中にたくさんいるはずです。お金は自分より持っているかもしれないけど、家庭的に恵まれていない人。お金はないけど、幸せに感じる人。

価値観はさまざまで、全て自分の考えを押しつけることなどできません。

まず非難をする前に相手を理解しようとする。そこで発生するコミュニケーションの機会も大切ですし、相手を知った上で解決策を考えても遅くはないはずです。

シーン② 相手と意見が対立したとき

【シーン例】

「仕事のやり方に相違がある…」

「相手が自分の考えとは違った提案をしてきたとき…」

【解決策】

意見の一致を探す。

意見の不一致は生じて当たり前ですが、それによって口論に発展し、感情的にけんかをしてしまっては元も子もありません。意見が対立しているときは、お互いが「自分が正解だ」と思っているケースがほとんどです。仮に相手を論破しても、その先の関係性は見込めないでしょう。

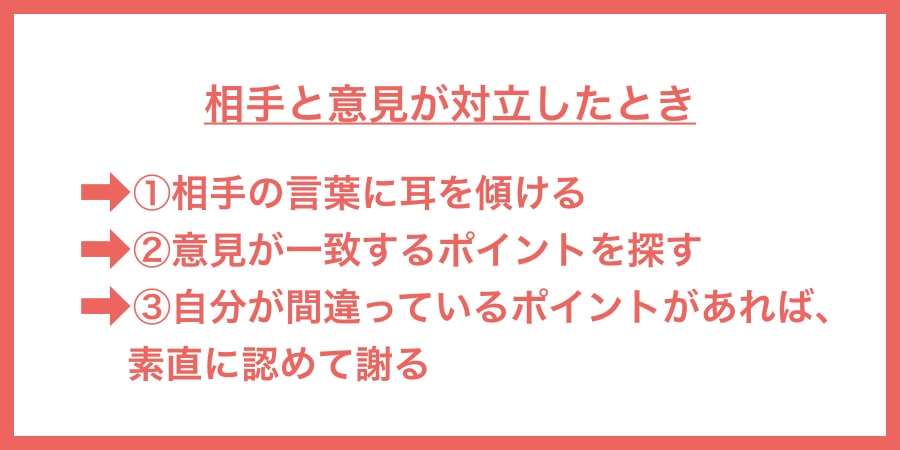

長期的な利益を考えるなら以下の3点に気をつけるべきです。

①まず相手の言葉に耳を傾ける

②意見が一致するポイントを探す

③自分が間違っているポイントがあれば、素直に認めて謝る

お互いが同じゴールに向かっている限りは生産性のある議論ができます。たいていはその過程にしがいがあるだけです。カーネギーが「違いはただその方法だけだ」と語るように、それを冷静に把握し、どこかで折り合えるポイントを見つける必要があります。

それでも一致できるポイントが見つからなければ、その取引をなしにすればよいのです。わざわざ争う必要はありません。

シーン③ 仲良くなれない相手がいるとき

【シーン例】

「あの人とは話題が合わない…」

「仲良くなりたいけどうまく距離が縮まらない…」

【解決策】

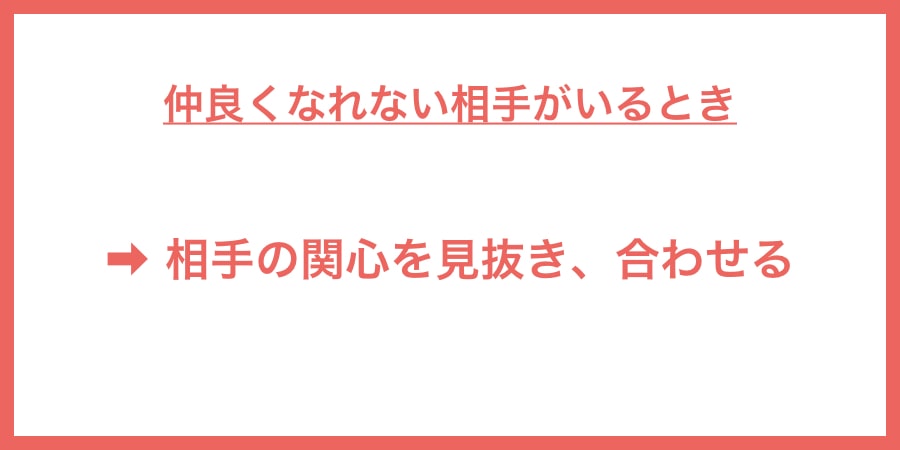

相手の関心を見抜き、合わせる。

まず人と話題が合わない場合は、自分が優先している話題があるときです。何を話せばいいかわからない場合は、相手の関心がどこにあるかわからないときです。初対面の相手やあまり知らない相手と距離を詰めるためには、自分から相手の関心に合わせるほかありません。

『人を動かす』には第26代アメリカ大統領のセオドア・ルーズヴェルトの逸話が紹介されています。ルーズヴェルトは相手が誰であれ、その人に適した話題を豊富に持ち合わせていたそうです。しかしその実、会う人の特に好きそうな話題について前の晩に遅くまで調べていたそうです。

あなたが「あの人と仲良くなりたい」「関係を良くしたい」と思える相手なら、時間や労力を惜しまずに相手の関心を見つけることです。そしてその話ができるくらいには調べて深掘りしておくべきです。

シーン④ 上司や部下(先輩や後輩)との確執があるとき

【シーン例】

「上司とウマが合わない…」

「部下に良く思われていない…」

【解決策】

相手に関心を寄せる。

確執と言うと少し大げさかもしれませんが、上司や部下と上手くいっていない人は少なくないでしょう。そのように問題を抱えている相手にこそ、まずは自分から関心を向けるのです。

問題があるときは、だいたい自分が相手のことを嫌いか、相手に好かれていないから自分も好意を持てないかのどちらかです。

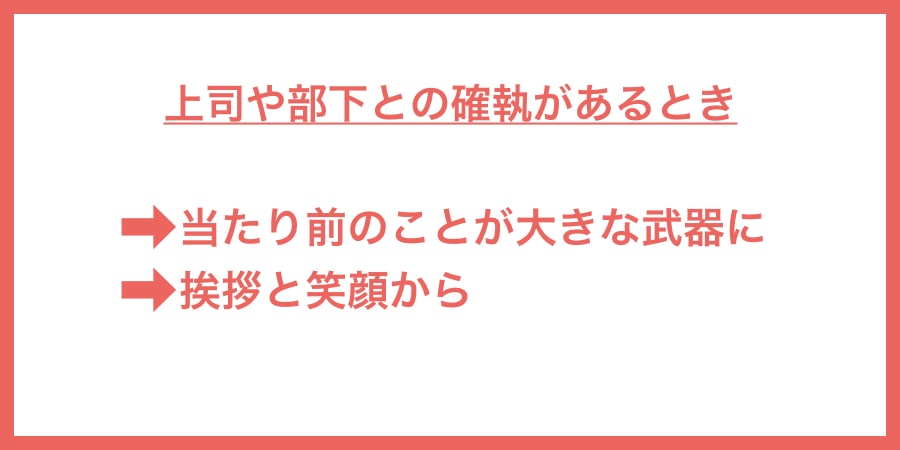

『人を動かす』では多くの歴史的偉人や経営者の成功体験が語られていますが、彼らの共通点の一つが当たり前のことをしていることです。例えば相手の名前を覚える、挨拶をするということです。一見当たり前にやっていることですが、誰にとっても重要なことでもあります。

特に大統領がホワイトハウスの使用人の名前を覚えたり、企業の社長が社員一人ひとりに挨拶をしていたりすればその人に好感を持つのは想像に難くないはずです。上司に対しても部下に対してもまずは当たり前の心がけからです。

またもう一つの最重要事項が笑顔です。笑顔はシンプルに相手への好意を表すことのできる武器です。しかし好きでもない(むしろ嫌いな)相手に笑顔を向けることがは簡単ではありません。そこでカーネギーは2つの笑顔のコツを紹介しています。

①無理にでも笑う

②幸せの定義は自分次第

まず多くの成功者が言うのは「幸せだから笑う」のではなく「笑うから幸せになる」ということです。口笛を吹いたりはな唄を歌ったり、行動が感情を動かすという考えです。

また幸不幸の判断は自分が決めることです。「嫌いな上司と一緒に働くなんて不幸だ」と考える人もいれば「自分が成長するための試練」「職場の同僚との関係が全てではない」とポジティブに捉える人もいるはずです。

『人を動かす』には「物事には、本来、善悪はない。ただ我々の考え方いかんで善と悪が分かれる」というシェイクスピアの言葉が引用されています。環境が自分の幸福を決めるのではなく、自分が幸福を定義すべきだということです。

シーン⑤ 同僚や取引先に協力してもらえない

【シーン例】

「自分の方が仕事の量が多いのに手伝ってもらえない…」

「他者と提携したいのに合意してもらえない…」

【解決策】

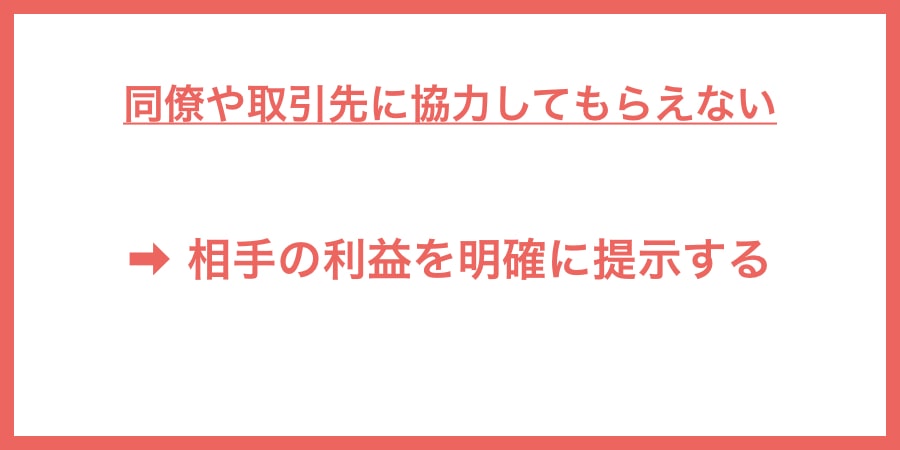

相手の立場に立って相手の利益を明確に示す。

お願いごとをするときや交渉をするときの最重要ポイントは、いかに相手のメリットを明確にするかです。自分本位なお願いを聞いてもらえるという考えはまず捨てましょう。

その上でカーネギーが「人を変える」ために意識すべきポイントを6つ挙げています。

①守れない約束はせず、相手のメリットを考える

②相手に求めるものを明確にする

③相手の望みを把握する

④相手にどんなメリットがあるか示す

⑤望みどおりの利益を相手に与える

⑥その頼みが相手の利益になると気づかせるように伝える

これで確実に相手を変えることができ、交渉が上手くいくとは書かれていません。しかし成功する確率を10%でも高めるべきというのがカーネギーの主張です。

自分では変えられないことはたしかにあります。一方で自分ができる努力は全てするべきです。小さな積み重ねが成功の可能性を高めるのです。

まとめ

デール・カーネギーの『人を動かす』では一貫して相手のことを理解し、相手の立場に立つ重要性が主張されています。人間関係やコミュニケーションの本質は「相手への思いやり」であることは、どの時代にも共有して言えることだということです。

▽デール・カーネギーのもう一冊の名著『道は開ける』も合わせてどうぞ▽

今回は、世界中で最も読まれるビジネス書の一つであるカーネギー著『道は開ける』を紹介したいと思います。 カーネギーのもう一つの代表作『人を動かす』では主に対人関係について言及されている一方で、 この本は主に個人の「悩み」に焦点を当て、[…]

それでは楽しい読書ライフを!

<<こちらも読まれています>>

「読書に馴染みがない人にもオススメの」「絶対に読むべき」必読のビジネス書をテーマに、1位から30位までのビジネス書ランキングを紹介します。今話題の起業家の著作や長く読み継がれる名作まで幅広く網羅する一方で、あまり知られていない隠れた名著もラ[…]

毎日200冊近くもの本が出版されている中で、ビジネス書の本質に触れたいなら迷わず古典を選ぶべきです。ビジネス書の古典と言っても何百年もさかのぼることはなく、せいぜいここ100年の間に出版されたものが多いので、「難しいそう」という心配はありま[…]

自分の成長や問題解決を目的に読まれる自己啓発本ですが、近年ではビジネスパーソンのみならず学生やシニア層まで幅広く読書の対象になっています。ここでは必読のベストセラーから新定番のタイトルまで、おすすめの自己啓発本を15冊ランキング形式で発表し[…]

【関連記事】